L'HISTOIRE DE l’école NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE TOULOUSE

HISTOIRE DE LA FORMATION INSTITUTIONNELLE DES ARCHITECTES À TOULOUSE DE MONDRAN À MALRAUX

En 1324, les Capitouls - les édiles de la Ville - avaient obtenu du roi le droit de légiférer sur certains métiers libres dont ceux de charpentiers, tailleurs de pierre et maçonniers.

En 1726, le peintre et architecte de la Ville Antoine Rivaltz crée et dirige une formation aux arts, indépendante des guildes et jurandes, l'École publique de Dessin, la première en France. Financée par les Capitouls et située dans l'enceinte du Capitole, cette école gratuite propose de perfectionner dans leur métier "toutes sortes de personnes ...graveurs, orphèvres, brodeurs, peintres, sculpteurs, architectes, menuisiers et autres" qui "pourront s'instruire des règles du dessin".

Après la mort de Rivaltz en 1735, le nouveau peintre et architecte de la Ville, Guillaume Cammas, reprend en 1738 l'École publique de Dessin et commence à l'ouvrir aussi aux gens de qualité pratiquant un art et aux amateurs des beaux-arts pour débattre et commenter les travaux des élèves. En 1744 le Capitole décerne des prix de peinture, sculpture et architecture aux meilleurs des élèves après avoir attendu "avant de prendre cette décision que la force des études justifiât cette mesure de récompense", Cammas ayant entretemps commencé à donner des leçons d'architecture.

"Il ne manque plus à ce projet que de former une Société́ académique des Arts libéraux, composée d’amateurs et de maitres, pour juger, conjointement avec Messieurs les Capitouls, les ouvrages des concurrents". La Société académique des Arts de Toulouse de laquelle va dépendre l'École publique de Dessin voit alors le jour en 1746 avec un cours de dessin organisé en quatre niveaux auxquels s'ajouteront en 1748 des cours de peinture, de sculpture et d'architecture.

Grâce notamment à Louis de Mondran, avocat féru de grandes compositions urbaines et un temps parlementaire, Louis XV autorise par lettre patente datée du 25 décembre 1750 l'érection de la Société des Arts en Académie royale de Peinture, Sculpture et Architecture, qui demeurera la seule en province à bénéficier de la protection royale. Les Capitouls, craignant de ne plus avoir la main sur ces formations, ne reconnurent cette Académie qu'en 1751 et mirent la plus mauvaise grâce à la loger dignement dans l'enceinte du Capitole. À la demande des États du Languedoc, une école du Génie sera ajoutée en 1782, un cours de Dessin de la carte ayant déjà été créé en 1779. En 1789 un cours de Fortification complètera le cours de Mathématiques et en 1793, l'un des tous premiers cours d'hydrodynamique.

Eu égard à la diversité de leur recrutement - du jeune apprenti ou artisan au futur artiste ou futur architecte - les écoles de l'Académie s'attacheront à développer des pédagogies progressives, influencées aussi par la modernité de celles de son voisin, le Collège Royal Militaire de Sorèze. Toulouse se distinguait ainsi de l'Académie royale d'Architecture de Paris en ce que celle-ci depuis 1717 demandait à ses élèves d'avoir, avant de pouvoir être admis dans son école, acquis "quelques connaissances des auteurs, des règles et autres principes d'architecture, par rapport à la pratique ou à la théorie de leur art".

Après la suppression des Académies en 1793 les "commissaires" (les professeurs) assurèrent officieusement leurs cours jusqu'à la création par le conventionnel Paganel de l'Institut provisoire d'Enseignement public comportant entre autres des cours d'art et de techniques. Le 24 janvier1794 les professeurs, "coiffés du bonnet de liberté, prêtent serment de fidélité à la république et à leurs devoirs d'instituteur". Ils devront enseigner «non seulement ce qu'il est utile de savoir comme homme, comme citoyen, à quelque profession qu'on se destine, mais aussi tout ce qui peut l'être pour chaque grande division de ces professions." Parmi ces professeurs, les ci-devant académiciens Suau et Cammas fils, entre autres. Les cours d'art et de technique ont lieu dans les locaux de la ci-devant Académie.

Ayant supprimé collèges et instituts, la Convention crée des Écoles Centrales départementales regroupant l'enseignement secondaire et une partie de l'enseignement supérieur. L'École Centrale de la Haute-Garonne est installée en janvier 1796 dans les dépendances de l'hôtel de Bernuy, ci-devant Collège National. Elle comprend un cours d'architecture civile (composition, principes, coupe de pierre), précisé en 1798 " Le citoyen Cammas professeur, fera voir aux élèves, pendant le cours de l'année classique, les ordres puisés dans la nature, leur perfection graduelle chez les Perses et les Égyptiens, leur proportion et leur enrichissement chez les Grecs et les Latins; il les fera appliquer à divers monuments, et notamment à ceux dont le régime républicain a introduit l'usage, et aux divers bâtiments des places de guerre, maritimes et autres. Il enseignera ensuite à projeter les ponts, donnera pour les dimensions des supports et de l'épaisseur des voûtes, les formules des anciens et des modernes, des graphiques géométriques équivalants, notamment celle du Cavalier-Nicoletty, ingénieur romain".

La France étant menacée de toute part, le citoyen Maillot, ancien élève du collège de Sorèze et de la ci-devant Académie, développe un cours de fortifications mais aussi d'artillerie, de tactiques d'attaque et de défense, d'utilisation du terrain en rase campagne, casernement et intendance.

En août 1799, "l'hydre dévorante du royalisme (s'étant) élancée de ses marais pestilentiels... et (ayant) vomi son venin sur nos paisibles campagnes....Le désir de dissiper les hordes royales qui menaçaient notre liberté, la part qu'y ont prise les professeurs et ceux des élèves (de l'École Centrale) dont les forces ont secondé le courage des autorités civiles et militaires" réussirent à repousser jusqu'en Espagne les insurgés royalistes après un ultime affrontement à Montréjeau. Les professeurs et les élèves de l'École Centrale de Toulouse s'étaient montrés dignes de leurs camarades de la Compagnie des Arts de Paris qui avaient en 1792 participé à la bataille de Valmy.

À l'avènement du Premier Empire, l'enseignement supérieur est réorganisé. Le ministre de l'Intérieur crée par l'arrêté du 13 mai 1804 l'École spéciale des Sciences et des Arts de Toulouse placée sous l'autorité d'un Bureau des Arts dépendant de la municipalité. Deux sections : la section des Sciences (1/ Physique expérimentale 2/ Sciences naturelles 3/ Chimie 4/ Astronomie) et la section des Arts (1/ école de Peinture 2/ école de Sculpture 3/ école d’Architecture). Elle partage les locaux du ci-devant couvent des Augustins avec le Museum du Midi de la France, créé en 1794, le second en France après celui de Paris.

En 1806 lors de son installation solennelle aux Augustins, le préfet cadre sa mission. "Que j’aime à voir cette réunion de professeurs des diverses écoles spécialisées ! Elle représente l’alliance si ancienne et si nécessaire des sciences et des arts… Formez pour la Patrie des savants instruits par les arts et des artistes éclairés par les sciences". Jacques-Pascal Virebent, architecte de la Ville depuis l'Ancien régime et déjà enseignant du temps de l'Académie, dirige l'école d'Architecture.

En 1808 un décret impérial organise l'Université à l'échelle du territoire. À Toulouse, une faculté des Sciences est créée en 1810. La Science quitte l'École et celle-ci prend le nom d'École Spéciale et Communale des Arts de Toulouse sans pour autant renoncer à quelques enseignements scientifiques, notamment de physique et de chimie. Elle est organisée en cinq classes (Principes du dessin et ronde bosse, Modèle vivant, Sculpture, Peinture, Architecture) auxquelles la Ville ajoutera en 1820 une classe de Musique, confirmée en décembre 1821. Une seule administration gère les arts et la musique.

En 1821, la classe d’Architecture, toujours dirigée par J-P Virebent, comportait sept cours : 1/ Ornements dessinés, 2/ Carte topographique, supprimé en 1828, 3/ Géométrie pratique, 4/ Perspective, 5/ Composition, 6/ Stéréométrie, coupe des pierres, charpente, 7/ Paysage, supprimé en 1828.

En 1826, le maire Guillaume de Montbel demande à Urbain Vitry, jeune architecte toulousain récemment rentré de Paris, de créer des cours publics de géométrie et de mécanique industrielle dispensés notamment pour les ouvriers et artisans, reprenant les cours du baron Dupin que Vitry avait suivis au Conservatoire des Arts et Métiers. On y appliquait une pédagogie progressive - le dessin linéaire et l'enseignement mutuel - développée à la fin du XVIIIe en Angleterre pour former rapidement ces artisans et ces techniciens généralement issus de milieux peu éduqués et que demandait la révolution industrielle. Une pédagogie humaniste faisant appel à la rationalité de la géométrie, à la fraternité entre les hommes et visant au développement de l'instruction publique.

Devant le succès de cette formation, la Ville l'intègre d'abord à son École spéciale des Arts puis, en 1833, crée l'École des Beaux-Arts et des Sciences Industrielles afin de répondre aux particularités de l'économie manufacturière toulousaine. Notre ville ayant privilégié la qualité de la fabrication sur la quantité : "L’esprit d’entreprise y a pris d’autres chemins, fondés sur la valorisation des savoir-faire artisanaux, ce qui n’altère pas la compétitivité de nombreux produits locaux sur les marchés européens, voire mondiaux" Ainsi, jusqu'à ce que le capitalisme industriel à partir des années 1870 ne vienne nous imposer ses modes de fabrication et de commercialisation, "Toulouse participe….brillamment à cette forme d’industrialisation originale, parfois qualifiée de « douce », car elle ne bouleverse ni la société traditionnelle ni les paysages existants. Les petites industries font corps avec la ville et la société urbaine".

L'École, pour autant, ne minorera pas ses formations aux arts et à l'architecture, près d'une trentaine de ses anciens élèves, après avoir poursuivi leurs études à l'ENSBA, seront lauréats des concours de Rome dont six Grands prix d'architecture (1882, 1884, 1903, 1906, 1926, 1932). En 1895, l'École quitte les Augustins pour le site monumental des Bénédictins du quai de la Daurade, complété à partir de 1897 par le palais des Arts inspiré par le programme de Jean Jaurès Ce qui a fait la beauté de la civilisation antique, c'est cette familiarité de l’art qui pénétrait partout, se mêlait de tout…Notre ambition est de retrouver cela ......Avec cette application nouvelle de l’art à la vie, les arts décoratifs se ranimeraient et Toulouse trouverait l’emploi de ses innombrables ouvriers d’élite nés pour les choses exquises.

La classe d'Architecture de cette École, d'abord organisée en quatre niveaux puis en trois, perdure jusqu'en août 1940 et sera définitivement remplacée en 1942 par l'École Régionale d'Architecture de Toulouse (ERAT), l'une de ces succursale de l'ENSBA en province voulues par le ministère pour décongestionner les Ateliers parisiens. Toulouse est l'une des dernières à être créée alors qu'elle figurait dès 1903 parmi les huit premières envisagées par la commission ministérielle d'habilitation, celle-ci ayant constaté lors de sa visite que l'EBASI disposait de locaux neufs, bien pourvus en loges, d'une belle bibliothèque et de la proximité d'une grande université. Mais Julien Guadet, le président de cette commission et maître à penser de l'ENSBA, fit savoir que "Rien assurément n’est plus respectable que le regret des anciennes originalités régionales. À cette ancienne diversité s’est désormais substituée [...] une unité́ contre laquelle ne prévalent ni les différences de climats ni les différences de matériaux. De ces anciennes originalités de régions on ne peut plus parler qu’au passé."

Se soumettre à l'impérialisme de l'ENSBA allait être d'autant plus inconcevable que le dernier des maîtres à penser de cette École, Georges Gromort, professait qu'à l'ENSBA l'enseignement de la construction devait rester théorique et que sa pratique "s’apprend sur les chantiers et dans nos agences, mais surtout quand nous construisons nous-mêmes et que l’expérience de nos erreurs nous instruit » ! Alors que la formation délivrée par l'EBASI ne dissociait pas la réalisation de la conception ainsi que le proposait ce résumé du programme de la Classe d'architecture publié durant ses vingt dernières années "Étude mathématique des principes élémentaires à la composition comprise, d'après les modèles de tous les temps, de tous les styles et des relevés d'après nature. Ponts et chaussées. Visites de chantier. Ornementation architecturale. Perspective. Stéréotomie."

Fin 1940, l'accueil d'élèves réfugiés venant d'Ateliers situés en Zone occupée, la création de l'Ordre, mais aussi une convergence de vue avec l'État Français instauré par Pétain conduisent la Ville à demander à Vichy "l'institution définitive d'une École Régionale rattachée à notre École des Beaux-Arts et dont le principe est de maintenir dans notre terroir un art architectural s'inspirant de sa glorieuse tradition ... le rôle important qu'aura de ce fait notre École des Beaux-Arts dans une FRANCE régénérée où l'esprit Régional reprendra la prépondérance qu'une centralisation mal comprise lui avait ravie". L'ERAT est définitivement constituée en 1942 et, à la Libération, affidée à l'un des Ateliers les plus académiques de l'ENSBA.

En 1965, première étape de l'actualisation de la formation des architectes entreprise par le ministre des Affaires Culturelles André Malraux mobilisé par son directeur de l'Architecture Max Querrien, les Ateliers parisiens sont répartis en trois groupes, chaque ERA étant rattaché à l'un d'entre eux. Le Groupe A est composé des Ateliers dits traditionnels. Le Groupe C réunit des Ateliers autorisés à expérimenter des pédagogies innovantes et en accord avec l'architecture de leur temps. Le Groupe B, d'un réformisme plus mesuré.

Toulouse est évidemment affiliée au Groupe A. Ce qui entraine le départ d'une vingtaine d'élèves. Ils obtiendront de l'ENSBA, ainsi que l'autorisaient ses statuts, la reconnaissance officielle d'un second Atelier rattaché en 1966 au Groupe C et animé par un collectif d'architectes ayant abandonné Gromort pour Le Corbusier. Jusqu'en1968, l'Atelier C proposera chaque année à ses élèves une problématique régionale et un site réel engendrant une suite de projets collectifs et individuels placés sous l'égide du Modulor et allant du schéma d'urbanisme aux détails constructifs en 3D.

Conséquence de Mai 68 et pressentant la fin prochaine de la section d'Architecture de l'ENSBA, les élèves des deux Ateliers réunis en assemblée générale décidèrent le 28 octobre 1968 et à la quasi unanimité des soixante-dix huit présents la réunion des deux Ateliers à la condition que l'ensemble des Patrons démissionne; ce que ceux-ci acceptèrent avec élégance. L'année scolaire 1968-1969 sera alors consacrée à répondre et à expérimenter la feuille de route tracée le 6 janvier 1969 par le ministère d'André Malraux complétant le décret du 6 décembre 1968 instituant les Unités Pédagogiques d'Architecture. Le corps enseignant, en grande partie renouvelé parce que maintenant composé d'architectes ayant été formés pour la plupart à l'étranger ainsi que par des universitaires représentants les sciences humaines et sociales de l'Université Toulouse -Le Mirail et par des physiciens et ingénieurs de l'Université des sciences de Rangueil, constituent alors avec les étudiants maintenant politisés un collectif qui selon les directives du ministère contribuera à l'élaboration du cadre commun de l'enseignement de l'architecture et définira son programme et des méthodes spécifiques d'enseignement. (Il) participera à la recherche et à l'aménagement de son implantation future et négociera des accords de coopération avec l'Université et d'autres établissements universitaires.*

Dès lors, l’école milite en faveur du rapprochement de l’enseignement de l’architecture avec le monde universitaire. L’influence de Georges Candilis, qui réalise alors le quartier du Mirail, les thèses du Team Ten participent largement à cette nouvelle approche pluridisciplinaire de l’architecture.

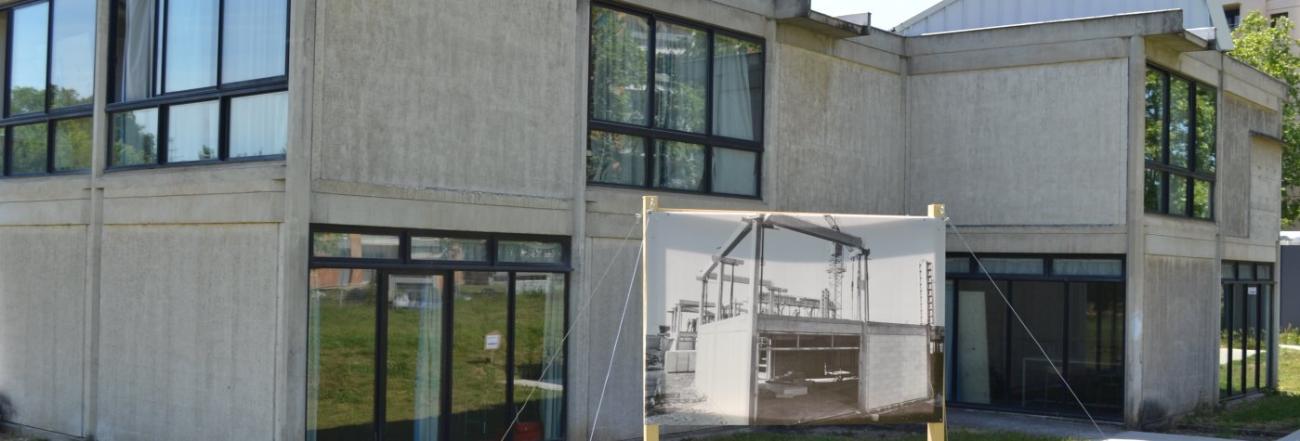

Au niveau de son architecture, l’ENSA implantée au Mirail et réalisée aussi par Georges Candilis à la même époque, répond à cet esprit de pédagogie ouverte. Pensée comme un système organique, proliférant, l’école se traduit par une combinatoire de modules pleins et vides (les patios), à partir d’une trame constructive en béton sur une maille carrée et un jeu de diagonales. L’école, tout comme le Mirail, font partie de l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme du XXe siècle.

Un premier département de recherche y est créé au début des années 80. Un conseil scientifique est constitué en 1988. Le département de recherche de l'ENSA de Toulouse devient équipe d'accueil de l'École doctorale TESC (Temps, Espaces, Sociétés, Cultures) en 2007 et, en 2008, se transforme en Laboratoire de Recherche en Architecture (LRA).

En 2011 l'ENSA Toulouse devient établissement associé de l'école doctorale TESC "Temps, Espaces, Sociétés, Cultures" (TESC). Elle codélivre ainsi officiellement avec l'Université Toulouse Jean Jaurès le doctorat en architecture. En 2015 le Laboratoire de Recherche en Architecture devient équipe d'accueil de l'école doctorale "Mécanique, Énergétique, Génie civil et Procédés" (MEGeP).

Le Laboratoire de Recherche en Architecture de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse est le premier laboratoire d'une école d'architecture à être labellisé « Équipe d'accueil » par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2016.

(*)Texte Jean Henri FABRE -2024

en savoir + :

À voir sur la chaine Youtube de l'école :

L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE TOULOUSE 1972-2022, POUVOIR DEVENIR CE QUE L’ON N’ATTENDAIT PAS...

L'école d'architecture de Toulouse - un film de Christian BARANI